Autobiografie e archivi. Le declinazioni di un rapporto complesso

Il legame tra archivi personali e autobiografie è un tema di crescente interesse in molti ambiti disciplinari, dalla storia alla critica letteraria, dagli studi di genere all’antropologia, soprattutto considerando la centralità della soggettività nella cultura contemporanea. È a questo rapporto complesso che il prossimo 14 maggio è dedicato a Torino un seminario che si svolgerà presso la Fondazione Einaudi.

È ormai consapevolezza comune che i fondi personali non fungono da serbatoi passivi di documenti da cui attingere per scrivere una storia di vita, ma celano piuttosto relazioni assai più dinamiche. A fronte di un vasto spettro di casi, l’archivio personale è infatti sempre più spesso inteso come una forma attiva di autorappresentazione e persino come una vera e propria narrazione del sé (non sempre a ragione, va detto). Molte metafore evocative sono state utilizzate in tal senso per descrivere questa funzione, parlando di uno “specchio di carte” o di un “autoritratto all’inchiostro”, suggerendo l’idea che l’individuo si racconti e si costruisca (anche, soprattutto o talvolta solo) attraverso la raccolta e l’organizzazione dei propri documenti. Questa visione implica ovviamente che la creazione di un archivio non sia un processo neutro o meramente casuale di “sedimentazione naturale”. Al contrario, è il risultato di scelte individuali e intenzionali, più o meno consapevoli. La decisione su quali carte conservare o scartare, il modo in cui vengono organizzate, e la volontà stessa di preservarle e trasmetterle sono tutti atti che contribuiscono a plasmare l’immagine che il produttore o la produttrice desidera lasciare di sé.

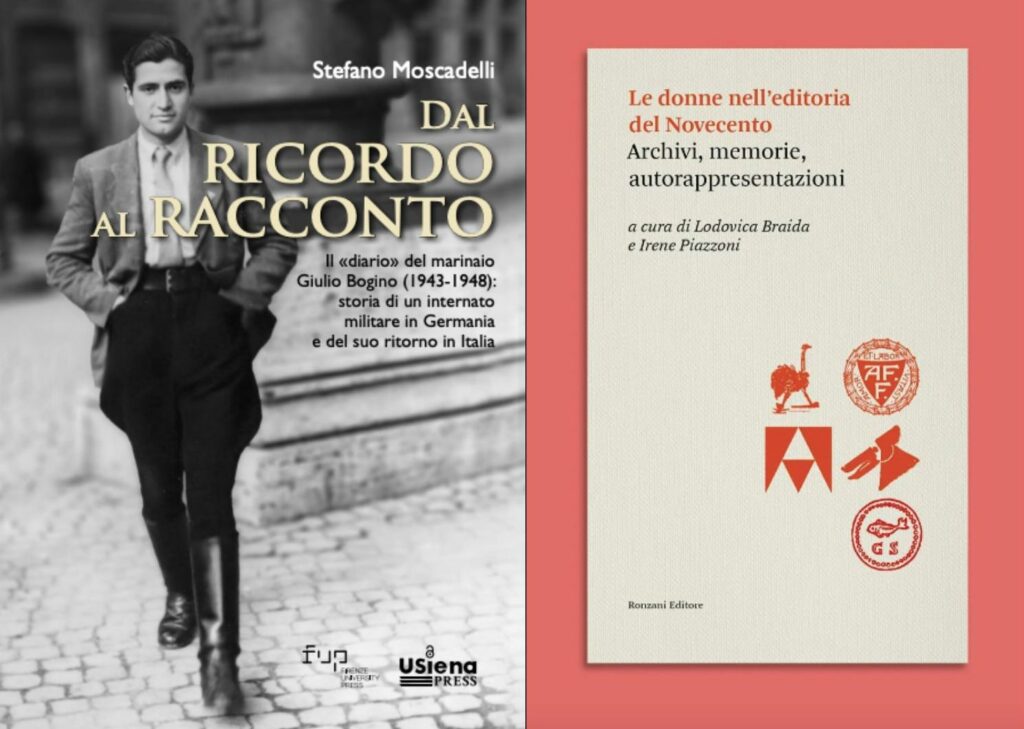

Questa dinamica emerge con forza da due libri recenti dedicati a figure apparentemente distanti: Dal ricordo al racconto: il diario del marinaio Giulio Bogino (1943-1948) di Stefano Moscadelli (Firenze, Firenze University Press, 2023) e Le donne nell’editoria del Novecento: archivi, memorie, autorappresentazioni, a cura di Irene Piazzoni, Lodovica Braida (Dueville. Ronzani, 2024).

Giulio Bogino – una “persona qualunque”, si potrebbe dire, coinvolta in un’esperienza eccezionale come l’internamento militare in Germania durante la seconda guerra mondiale; numerose figure di donne, impegnate nell’industria culturale dell’editoria nel Novecento, dai profili assai rilevanti ma, di fatto, rese marginali dalla centralità maschile in quel contesto. In alcuni casi, come quello di Giulio Bogino, la consapevolezza archivistica è così spiccata da diventare parte integrante del processo di rielaborazione del ricordo per la “costruzione” del proprio diario dell’internamento, che è in realtà una vera e propria autobiografia di quell’esperienza. Per le figure di donne nel mondo editoriale, la meticolosa conservazione dell’archivio è stata una forma per raccontare il proprio percorso, spesso segnato da ostacoli, guidata magari dal desiderio di “dominare il grande fiume della memoria” o dall’intento di costruire un’immagine esemplare per la posterità, fino al gesto di decidere in vita l’istituzione a cui consegnare le proprie carte.

Gli archivi personali sono ricchi di documenti intrinsecamente legati all’espressione del sé, come i diari e i carteggi. Il diario tradizionale è visto come uno spazio per la costruzione dell’identità, un atto quasi di autodefinizione dell’io focalizzato sul presente, a differenza dell’autobiografia che cerca coerenza retrospettiva. Le lettere e i carteggi, d’altro canto, pur nella loro frammentarietà, offrono uno sguardo privilegiato sulla dimensione privata intrecciata con la storia pubblica, catturando stati d’animo specifici e rivelando le diverse rappresentazioni che l’individuo offre di sé a interlocutori differenti. Documenti come appunti, testimonianze raccolte e persino le postille sui libri contribuiscono ulteriormente a comporre questo complesso autoritratto cartaceo.

Tuttavia, è cruciale riconoscere che questa identificazione tra archivio e produttore non è mai completa o priva di ambiguità. L’archivio personale è per sua natura selettivo, parziale e frammentario rispetto alla complessità di una persona. Non è uno specchio fedele, ma piuttosto, come ha ricordato Isabella Zanni Rosiello, uno “specchio opaco, ossidato, incrinato, deformante”, in cui compaiono anche le “ombre di altre persone”. Questa parzialità non deriva solo dalle scelte del produttore, ma anche dall’intervento successivo di altri soggetti – eredi, istituzioni di conservazione, archivisti – che con selezioni, riorganizzazioni e interpretazioni (come l’ordinamento e la descrizione archivistica) ridefiniscono l’identità e la struttura del fondo, influenzando la nostra percezione della persona.

Questa consapevolezza impone un approccio critico all’utilizzo degli archivi personali per fini bio/autobiografici. È necessario analizzare non solo ciò che l’archivio contiene, ma anche ciò che manca, le ragioni di tali assenze o presenze, e i vari livelli di mediazione e interpretazione subiti nel tempo. Nonostante queste complessità, gli archivi e gli “ego-documenti” in essi contenuti si rivelano strumenti potentissimi, in particolare per far emergere storie di figure storicamente “in ombra” o marginali.

Infatti, sia il caso Bogino sia gli studi sulle donne nell’editoria dimostrano che l’archivio personale è un’entità dinamica, la cui analisi permette di recuperare storie e contributi altrimenti destinati all’oblio. Studiare l’archivio in connessione con le memorie consente non solo di comprendere più a fondo le traiettorie individuali e i processi di costruzione identitaria, ma anche di illuminare esperienze collettive (come quella degli Internati Militari Italiani) o ruoli professionali e culturali (come quello delle donne nell’editoria) spesso sottovalutati dalle fonti istituzionali. I carteggi delle traduttrici, ad esempio, possono ricostruire identità professionali e personali altrimenti invisibili, superando una “doppia marginalità”.

In sintesi, la riflessione sul rapporto tra archivi e autobiografie ci porta a considerare l’archivio di persona non solo come una raccolta di fonti, ma talvolta come un processo continuo e complesso di autorappresentazione e narrazione del sé. È un’entità plasmata dalla volontà del singolo ma costantemente ridefinita da mediazioni esterne. Studiarlo richiede sensibilità, finezza interpretativa e un profondo rispetto per chi ha sedimentato quelle carte, impiegando strumenti critici per decifrare un ritratto che è sempre parziale e dinamico.

Leonardo Mineo

Università degli Studi di Torino